○春日井市地域生活支援事業規則

平成18年9月29日

規則第66号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 相談支援事業(第4条・第5条)

第3章 意思疎通支援事業(第6条―第12条)

第4章 地域生活支援サービス(第13条―第32条)

第5章 日常生活用具給付等事業(第33条―第38条)

第6章 補則(第39条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則23・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「相談支援事業」とは、障害者(法第4条第1項に規定する障害者をいう。以下同じ。)、障害児(同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)、障害児の保護者(同条第3項に規定する保護者をいう。以下同じ。)又は障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与する事業又は権利擁護のために必要な援助を行う事業をいう。

2 この規則において「意思疎通支援事業」とは、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳者等を派遣する事業又は手話通訳者を設置する事業をいう。

3 この規則において「手話通訳者等」とは、手話通訳又は要約筆記を行う者であって、第9条第2項の登録を受けたものをいう。

4 この規則において「移動支援事業」とは、屋外での移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出又は余暇活動等の社会参加のための外出において移動を支援する事業をいう。

5 この規則において「地域活動支援センター事業」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業をいう。

6 この規則において「日中一時支援事業」とは、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他の支援を行う事業をいう。

7 この規則において「訪問入浴サービス事業」とは、地域における障害者等の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る事業をいう。

8 この規則において「日常生活用具給付等事業」とは、障害者等に対し、日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資する事業をいう。

(平25規則23・平28規則13・一部改正)

(地域生活支援事業)

第3条 市は、次に掲げる事業を地域生活支援事業として行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) その他市長が別に定める事業

2 市は、前項に規定する事業の全部又は一部を法人その他の団体(事業を営む個人を含む。以下「法人等」という。)に委託することができる。

3 市は、次に掲げる事業の全部又は一部を法人等が行う事業に対し補助することにより、地域生活支援事業として実施するものとする。

(1) 移動支援事業

(2) 地域活動支援センター事業

(3) 日中一時支援事業

(4) 訪問入浴サービス事業

(5) 日常生活用具給付等事業

(6) その他市長が別に定める事業

(平25規則23・平28規則13・一部改正)

第2章 相談支援事業

(基幹相談支援センター・障害者生活支援センター)

第4条 相談支援事業の円滑な実施を図るため、基幹相談支援センター及び障害者生活支援センターを置く。

2 基幹相談支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 障害者等からの相談、必要な情報の提供その他の福祉サービスの利用援助に関すること。

(2) 各種支援施策に関する助言、指導その他の社会資源を活用するための支援に関すること。

(3) 社会生活力を高めるための支援に関すること。

(4) 権利擁護のために必要な援助に関すること。

(5) 専門機関の紹介に関すること。

(6) 障害者生活支援センターに対する専門的な指導及び助言に関すること。

(7) 地域移行・地域定着の促進の取組に関すること。

(8) 春日井市地域自立支援協議会に関すること。

(9) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条第2項各号に掲げる業務に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(平28規則13・一部改正)

(地域自立支援協議会)

第5条 相談支援事業を効果的に実施するため、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項について審議を行う。

(1) 相談支援事業の運営評価等の実施に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整等に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワークに関すること。

(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) 相談支援事業の機能の強化に関すること。

(6) 障害者の差別の解消の推進に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 相談支援事業を行う者

(2) 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者及び第22条の指定地域生活支援サービス事業者

(3) 保健及び医療関係者

(4) 教育及び雇用関係者

(5) 障害者関係団体の代表者

(6) 優れた識見を有する者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

4 委員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 協議会に会務を総理する会長を置き、委員の互選により定める。

7 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

8 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。ただし、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

9 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

10 協議会に、障害者を取り巻く地域の課題について専門的に調査審議するため、部会を置くことができる。

11 協議会は、必要があると認めるときは、その会議に、優れた識見を有する者その他の参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

12 協議会において知り得た個人の情報については、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

13 協議会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。

14 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

(平27規則37・平28規則13・平28規則44・一部改正)

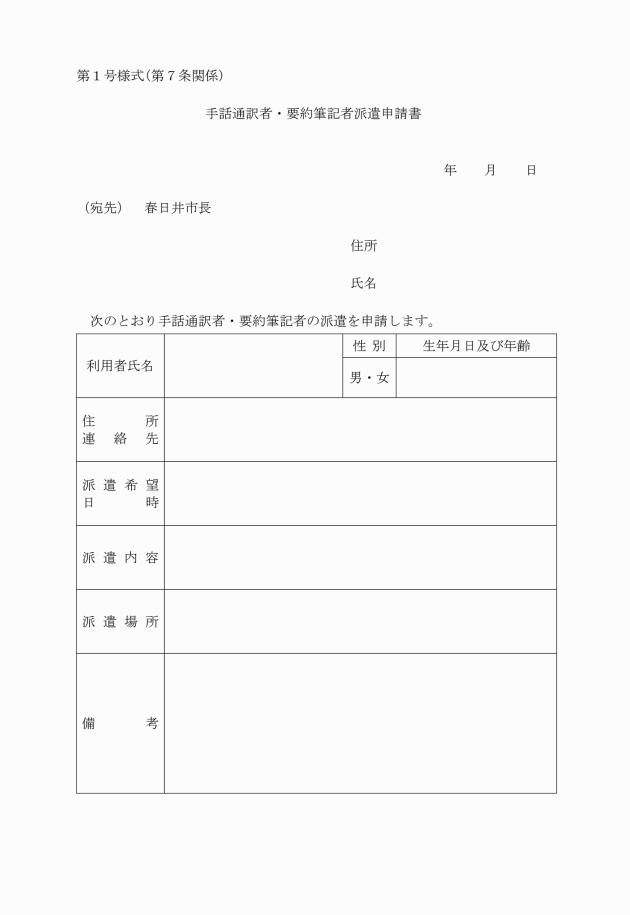

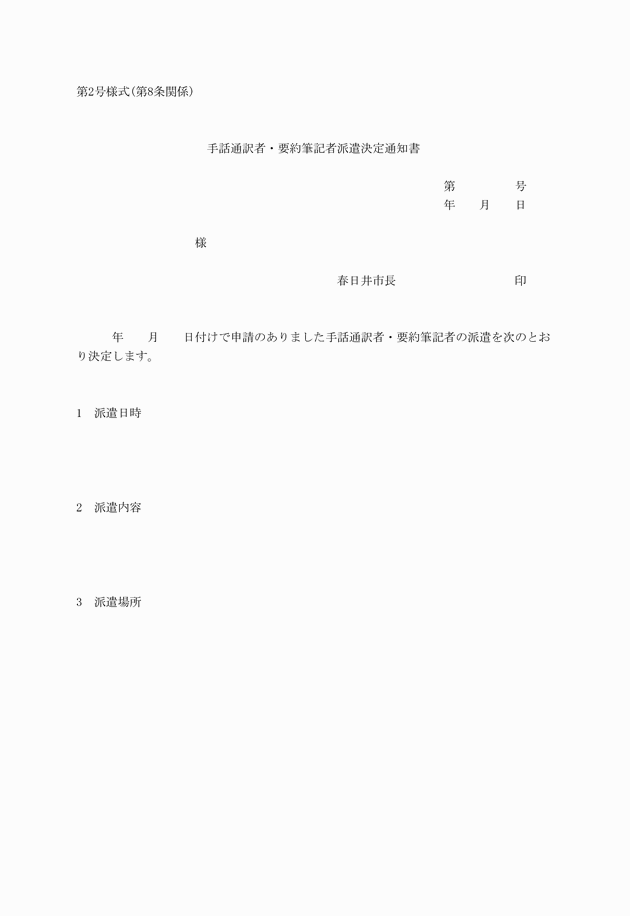

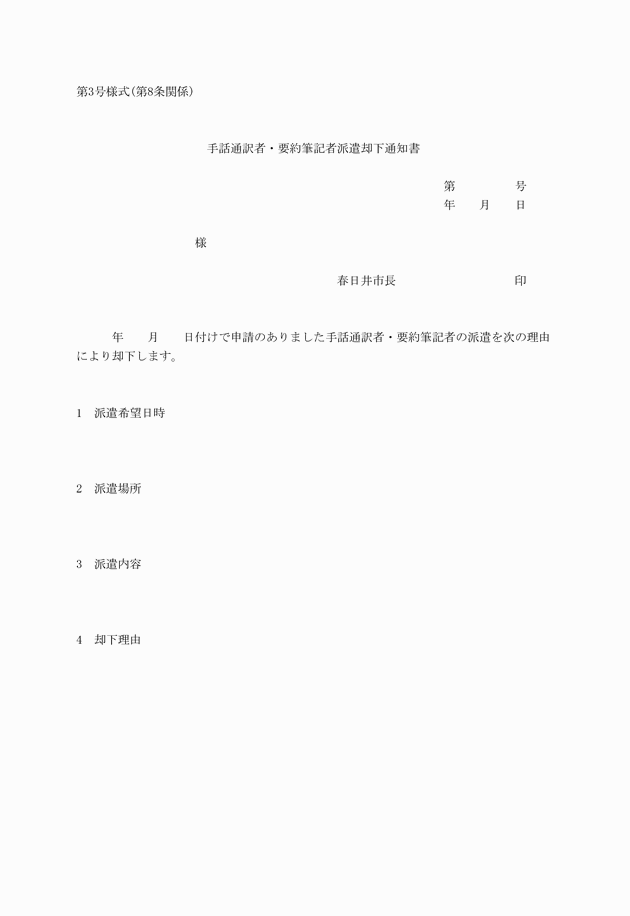

第3章 意思疎通支援事業

(平25規則23・改称)

(手話通訳者等の派遣を受けることができる者)

第6条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等とする。

(手話通訳者等の登録)

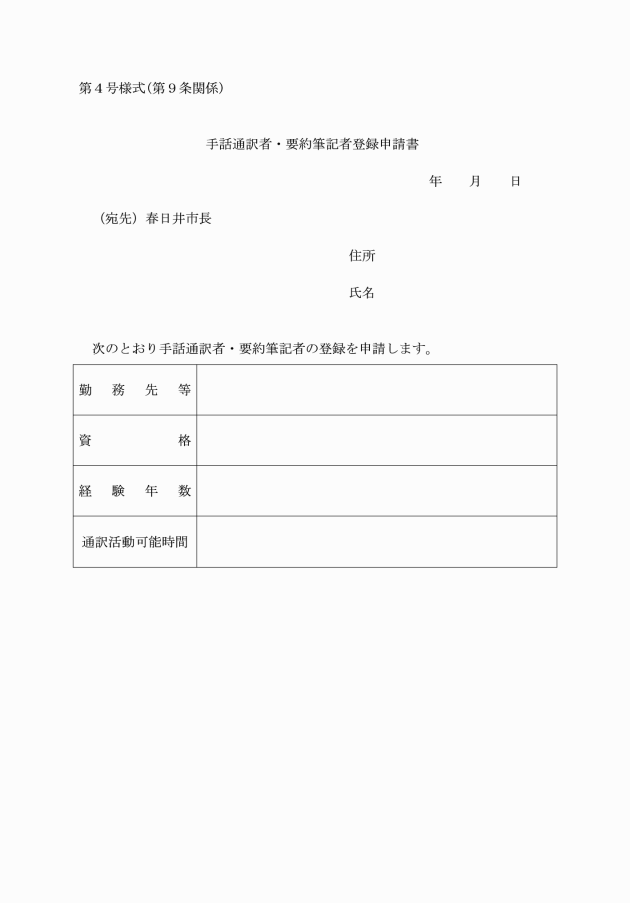

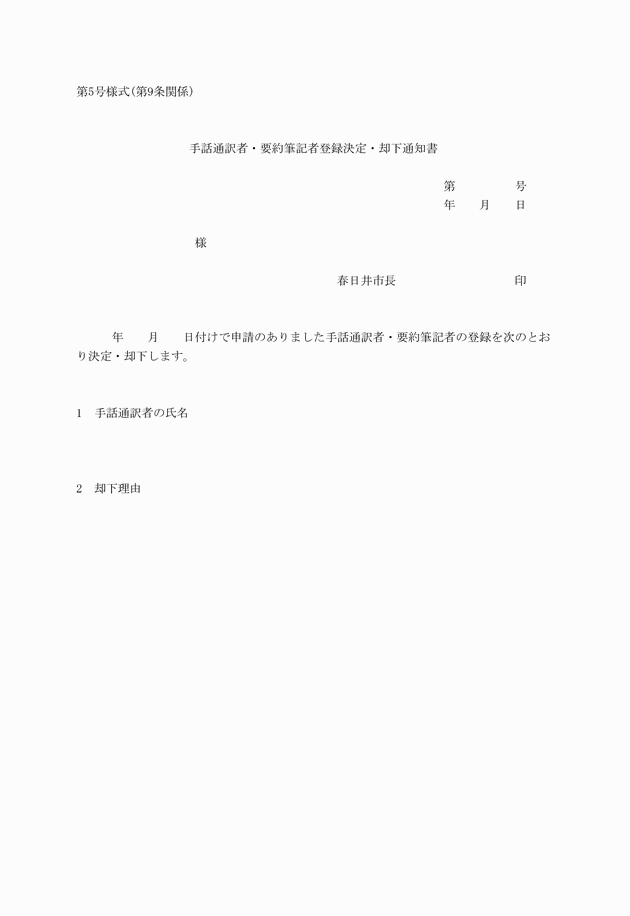

第9条 手話通訳者等の登録を受けようとする者は、手話通訳者・要約筆記者登録申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(手話通訳者等の業務報告)

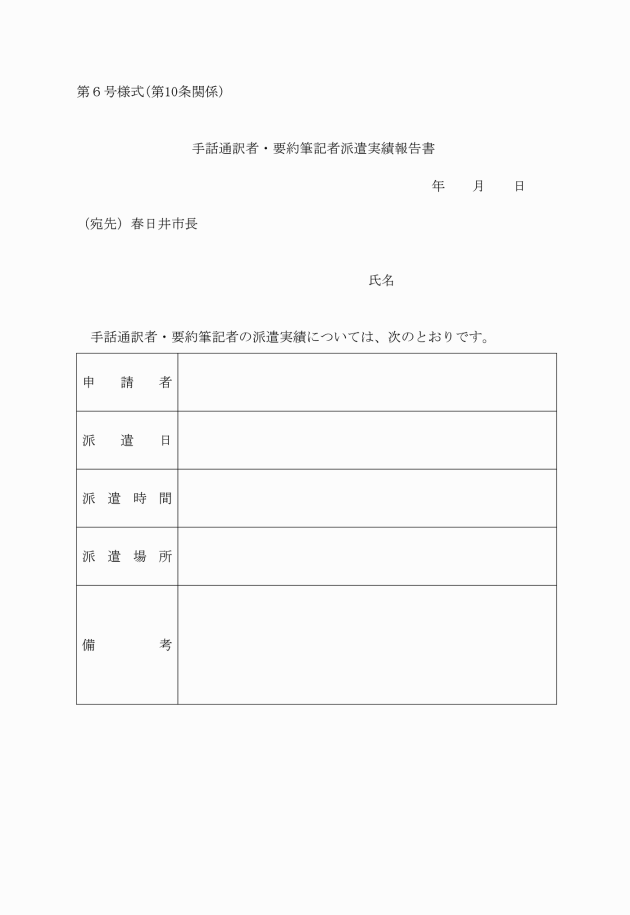

第10条 手話通訳者等は、派遣業務終了後、手話通訳者・要約筆記者派遣実績報告書(第6号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(手話通訳者の設置)

第11条 障害者等の意思疎通の円滑化を図るため、手話通訳者を春日井市健康福祉部障がい福祉課に設置する。

(平20規則7・一部改正)

(手話通訳者等の派遣等に要する費用)

第12条 手話通訳者等の派遣及び前条の規定により設置された手話通訳者の利用に要する費用は、無料とする。

第4章 地域生活支援サービス

(1) 移動支援事業 社会生活上必要不可欠な外出又は余暇活動等の社会参加のための外出において移動の支援を行う必要がある者

(2) 地域活動支援センター事業 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の支援を行う必要がある者

(3) 日中一時支援事業 日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援を行う必要がある者

(4) 訪問入浴サービス事業 在宅の障害者等で訪問入浴サービスの利用を受けなければ入浴が困難なもの

(5) その他市長が別に定める事業 市長が別に定める者

(平28規則13・一部改正)

(地域生活支援サービス費の支給)

第14条 市長は、地域生活支援サービスを利用した者に対して、地域生活支援サービス費を支給する。

(地域生活支援サービス費の支給決定)

第15条 地域生活支援サービス費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、当該サービス費を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。

2 支給決定は、市内に居住地を有する障害者又は障害児の保護者について行うものとする。ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しない場合又は明らかでない場合は、その障害者又は障害児の保護者の現在地が市内であるときに、支給決定を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定施設入所障害者(法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者をいう。以下同じ。)については、その者が特定施設(同項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)への入所前に有した居住地(継続して2以上の特定施設に入所している特定施設入所障害者(以下この項において「継続入所障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)が市内であるときに、支給決定を行うものとする。ただし、特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった特定施設入所障害者については、入所前におけるその者の所在地(継続入所障害者については、最初に入所した特定施設の入所前に有した所在地)が市内であるときに、支給決定を行うものとする。

(支給決定の申請)

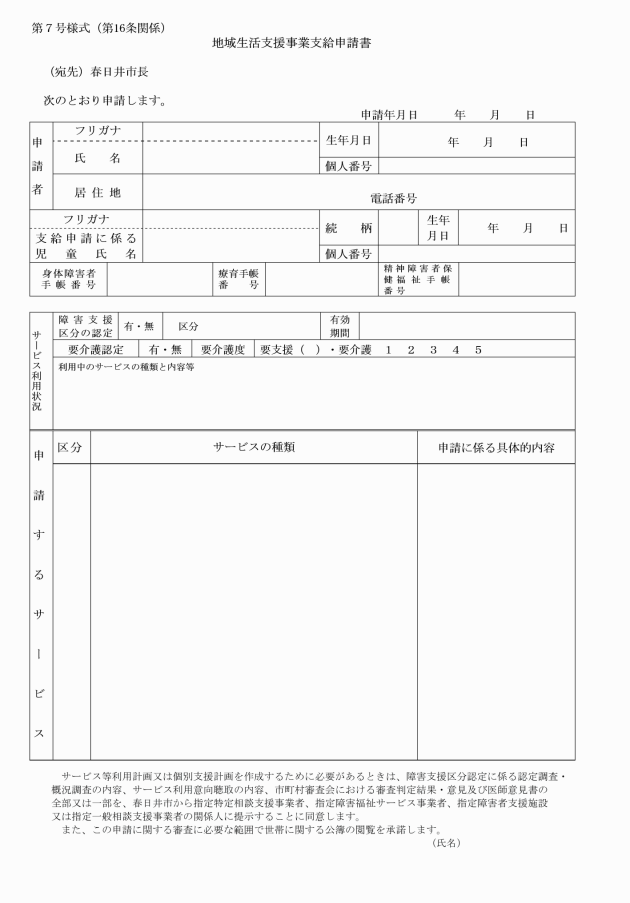

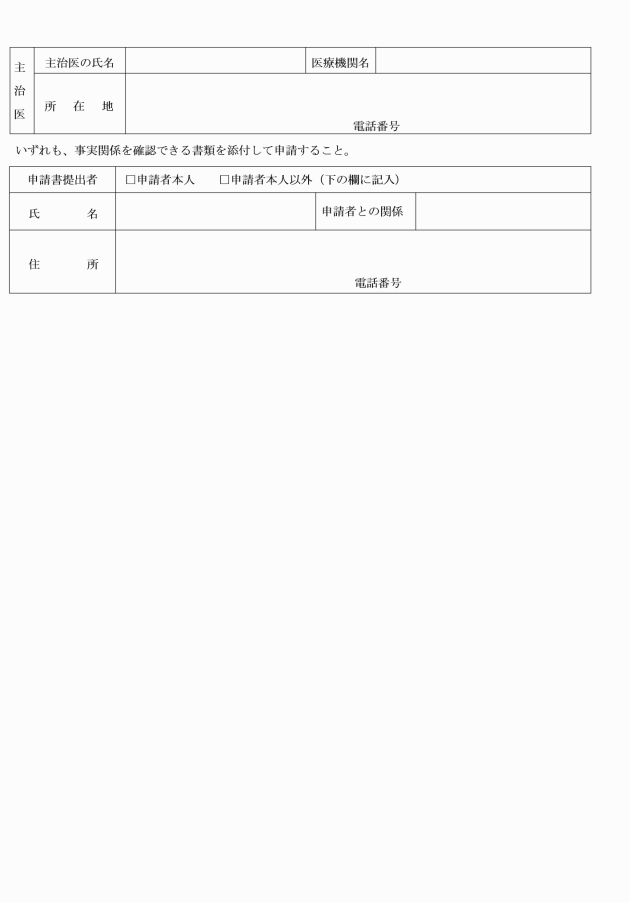

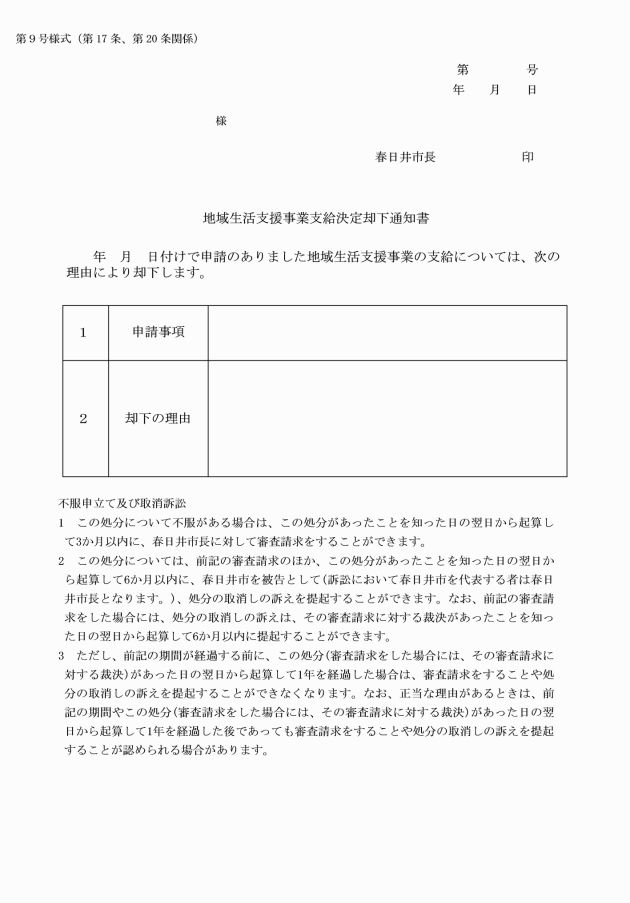

第16条 支給決定の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、地域生活支援事業支給申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(令7規則31・一部改正)

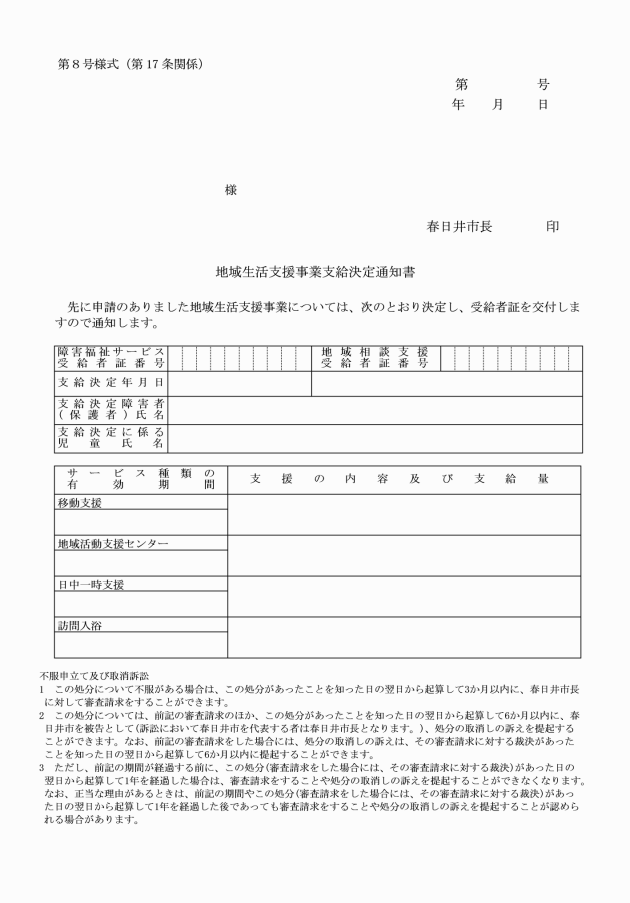

2 市長は、支給決定を行う場合には、地域生活支援サービスの種類ごとに月を単位として市長が別に定める期間において当該事業に要する費用を支給する量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。

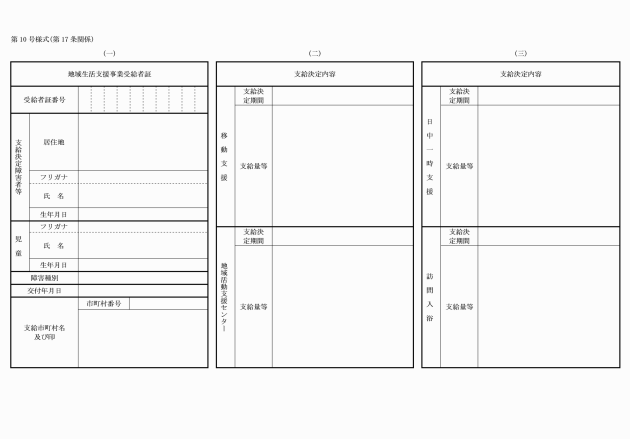

3 市長は、支給決定を行ったときは、当該支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下この章において「支給決定障害者等」という。)に対し、地域生活支援事業受給者証(第10号様式。以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

(令7規則31・一部改正)

(支給決定の有効期間)

第18条 支給決定は、市長が別に定める期間(以下「支給決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

(支給決定の変更)

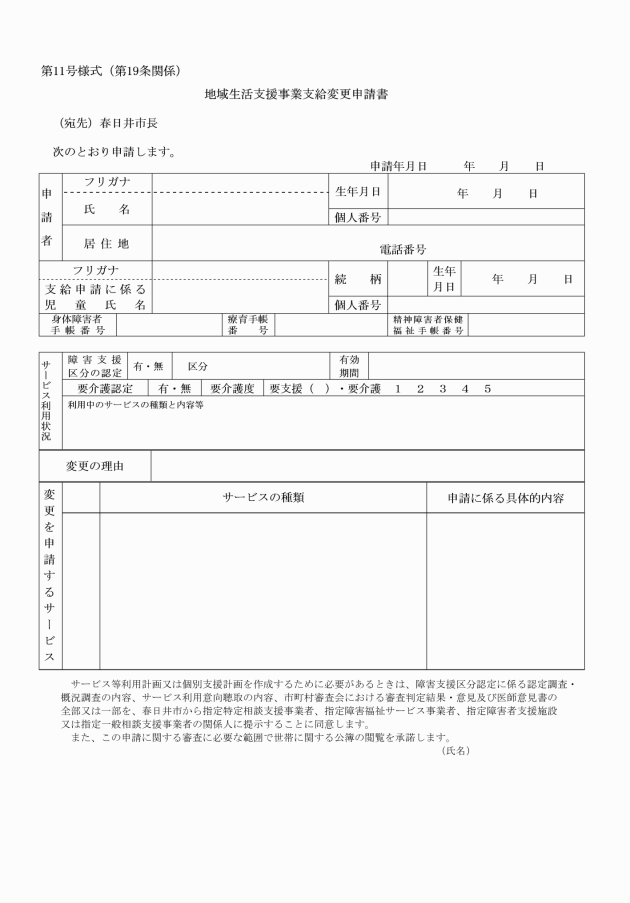

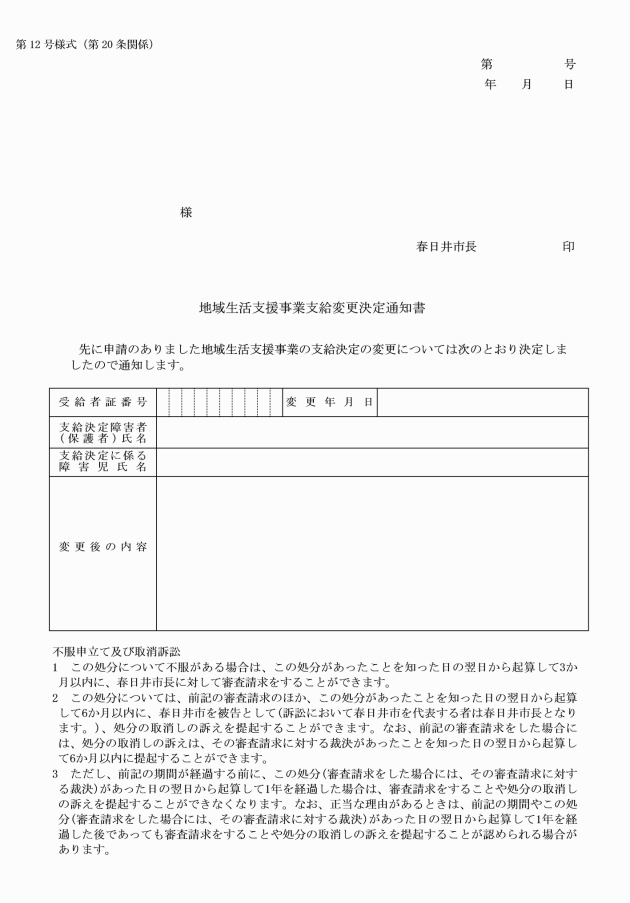

第19条 支給決定障害者等は、現に受けている支給決定に係る地域生活支援サービスの種類及び支給量を変更する必要があるときは、市長に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。

(令7規則31・一部改正)

2 市長は、前項の規定による変更の決定を行った場合には、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

(令7規則31・一部改正)

(支給決定の取消し)

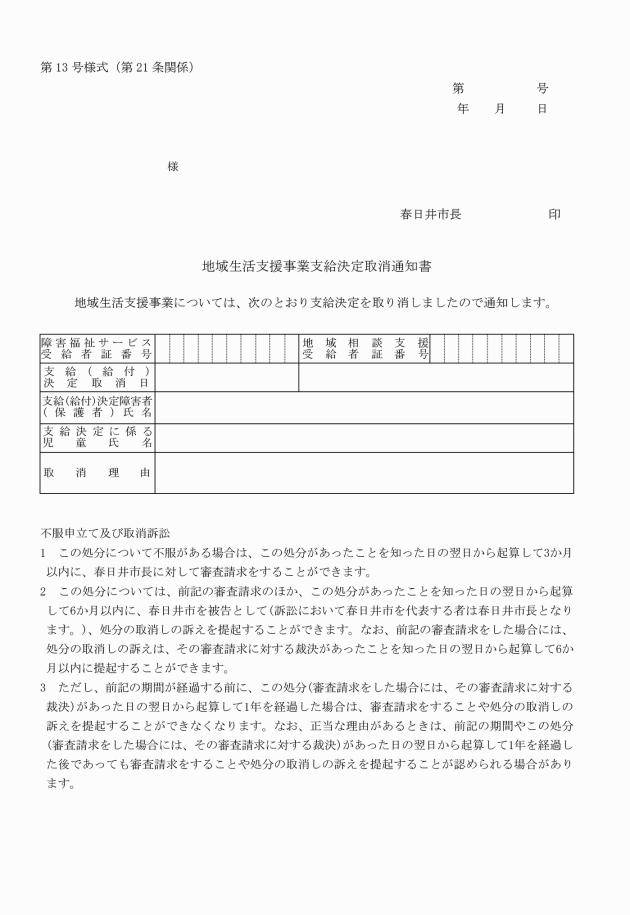

第21条 市長は、次に掲げる場合には、支給決定を取り消すことができる。

(1) 支給決定に係る障害者等が、地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内に、本市以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) その他市長が別に定めるとき。

(地域生活支援サービス費)

第22条 地域生活支援サービス費は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、市長が指定する地域生活支援サービスの事業を行う者(以下「指定地域生活支援サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域生活支援サービス(以下「指定地域生活支援サービス」という。)を受けたときに、当該地域生活支援サービス(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち市長が別に定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)とする。

2 指定地域生活支援サービスを受けようとする支給決定障害者等は、指定地域生活支援サービス事業者に受給者証を提示して当該指定地域生活支援サービスを受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3 地域生活支援サービス費の額は、1月につき、同一の月に受けた地域生活支援サービスについて、地域生活支援サービスの種類ごとに指定地域生活支援サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき、市長が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域生活支援サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定地域生活支援サービスに要した費用の額)を合計した額とする。

4 支給決定障害者等が指定地域生活支援サービス事業者から指定地域生活支援サービスを受けたときは、市長は、当該支給決定障害者等が当該指定地域生活支援サービス事業者に支払うべき当該指定地域生活支援サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、地域生活支援サービス費として当該支給決定障害者等に支給すべき額を、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定地域生活支援サービス事業者に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し地域生活支援サービス費の支給があったものとみなす。

6 前各項に定めるもののほか、地域生活支援サービス費の支給及び指定地域生活支援サービス事業者の地域生活支援サービス費の請求について必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則28・令7規則31・一部改正)

第23条及び第24条 削除

(令7規則31)

(指定地域生活支援サービス事業者の指定)

第25条 第22条第1項の指定地域生活支援サービス事業者の指定は、地域生活支援事業を行う者の申請により、地域生活支援サービスの種類及び地域生活支援サービスの事業を行う事業所(以下「サービス事業所」という。)ごとに行う。

(1) 当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、市長が別に定める基準を満たしていないとき。

(2) 申請者が、第28条第2項の市長が別に定める指定地域生活支援サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。

(3) 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(4) 申請者が、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第22条第1項各号及び第2項各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(5) その他市長が別に定める事項に該当するとき。

(平25規則23・令7規則34・一部改正)

(指定の更新)

第27条 第22条第1項の指定地域生活支援サービス事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(指定地域生活支援サービスの事業の基準)

第28条 指定地域生活支援サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、市長が別に定める基準に従い、当該指定地域生活支援サービスに従事する従業者を有しなければならない。

2 指定地域生活支援サービス事業者は、市長が別に定める指定地域生活支援サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定地域生活支援サービスを提供しなければならない。

(変更の届出等)

第29条 指定地域生活支援サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他市長が別に定める事項に変更があったとき、又は当該指定地域生活支援サービスを廃止し、休止し、若しくは再開したときは、市長が別に定めるところにより、10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(報告等)

第30条 市長は、必要があると認めるときは、指定地域生活支援サービス事業者、指定地域生活支援サービス事業者であった者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求めることができる。

(1) 指定地域生活支援サービス事業者が、第25条第2項第3号及び第4号に該当するに至ったとき。

(2) 指定地域生活支援サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第28条第1項の市長が別に定める基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 指定地域生活支援サービス事業者が、第28条第2項の市長が別に定める指定地域生活支援サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域生活支援サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(4) 地域生活支援サービスに要する費用の請求に関し不正があったとき。

(5) 指定地域生活支援サービス事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 指定地域生活支援サービス事業者が、不正の手段により第22条第1項の指定を受けたとき。

(7) 指定地域生活支援サービス事業者が、地域生活支援サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(公表)

第32条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公表しなければならない。

(1) 第22条第1項の指定地域生活支援サービス事業者の指定をしたとき。

(3) 前条の規定により指定地域生活支援サービス事業者の指定を取り消したとき。

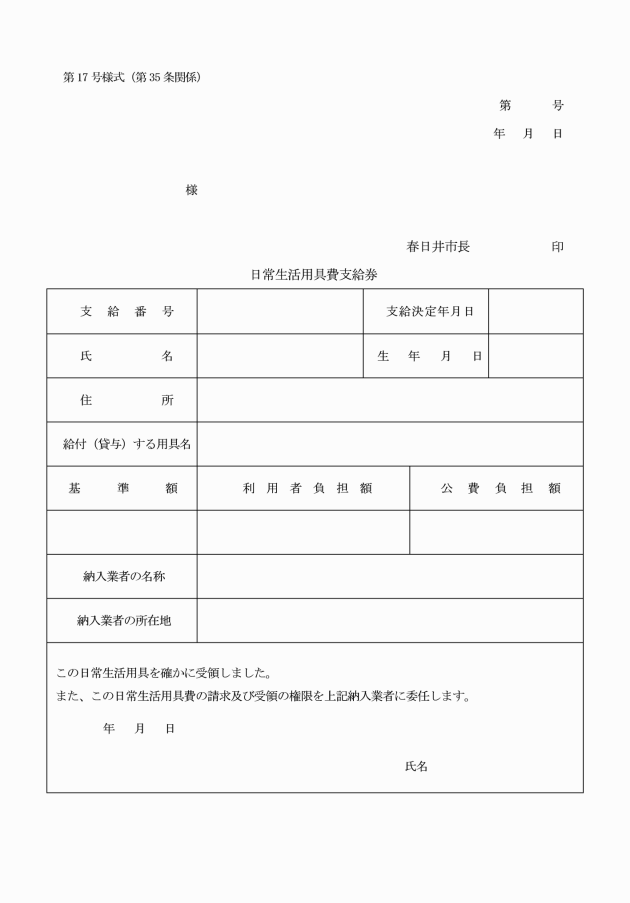

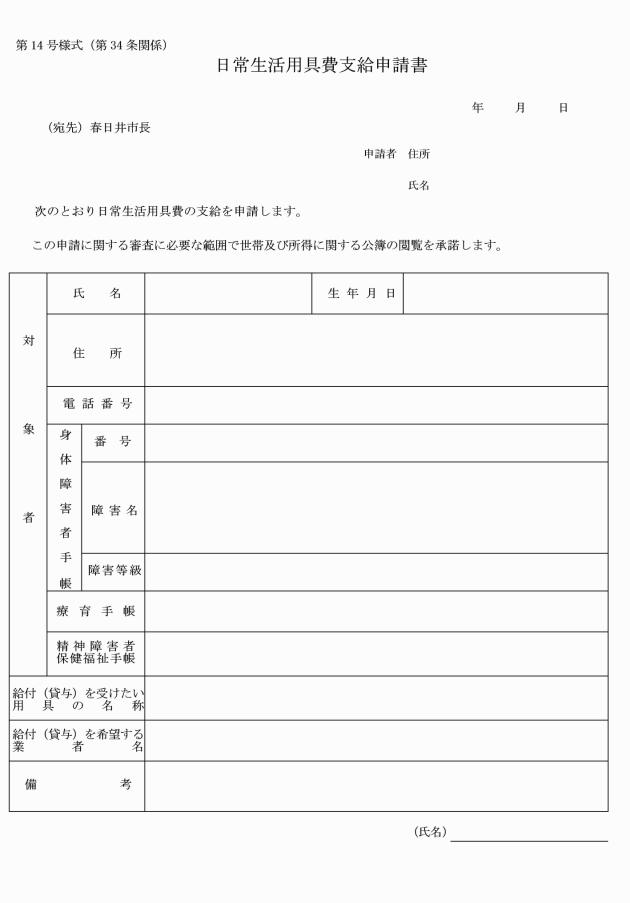

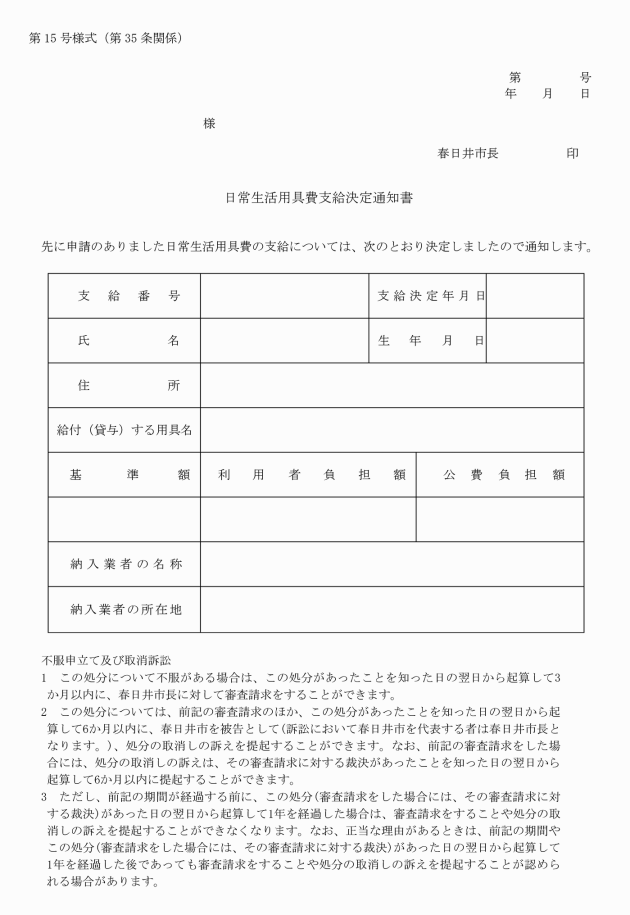

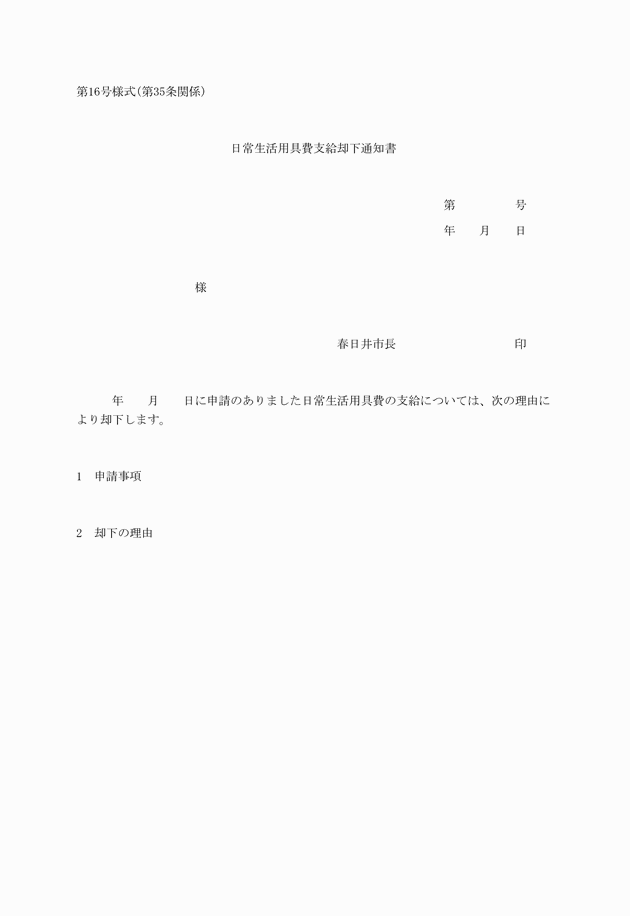

第5章 日常生活用具給付等事業

(日常生活用具費の支給)

第33条 市長は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が日常生活用具の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を必要とする者であると認めるときは、当該障害者又は障害児の保護者に対し、当該日常生活用具の給付等に要した費用について、日常生活用具費を支給する。ただし、当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち市長が別に定める者の所得が別に定める基準以上であるときは、この限りでない。

2 日常生活用具費の額は、日常生活用具の給付等に通常要する費用の額を勘案して市長が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該日常生活用具の給付等に要した費用の額を超えるときは、当該現に日常生活用具の給付等に要した費用の額とする。以下この項において「基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。ただし、当該基準額の100分の10に相当する額が、市長が別に定める額を超えるときは、当該基準額から当該市長が別に定める額を控除して得た額とする。

3 市長は、前項の規定により市長が別に定める基準を適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。

4 前3項に定めるもののほか、日常生活用具費の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

(日常生活用具の給付等)

第36条 支給決定障害者等は、市長が指定する日常生活用具の給付等の事業を行う者(以下「指定日常生活用具給付等事業者」という。)から日常生活用具の給付等を受けなければならない。

2 支給決定障害者等が指定日常生活用具給付等事業者から日常生活用具の給付等を受けたときは、市長は、当該支給決定障害者等が当該指定日常生活用具給付等事業者に支払うべき当該日常生活用具の給付等に要した費用について、日常生活用具費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定日常生活用具給付等事業者に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し日常生活用具費の支給があったものとみなす。

4 前項に定めるもののほか、日常生活用具の給付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(目的外使用等の禁止)

第38条 支給決定障害者等は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

第6章 補則

(他の法令による給付との調整)

第39条 地域生活支援サービス費及び日常生活用具費(以下「地域生活支援サービス費等」という。)の支給は、当該障害の状態につき、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付であって市長が別に定めるもののうち地域生活支援サービス費等の支給に相当するものを受けることができるときは市長が別に定める限度において、行わない。

(令7規則31・一部改正)

2 市長は、指定地域生活支援サービス事業者又は指定日常生活用具給付等事業者が、偽りその他不正の行為により地域生活支援サービス費等の支給を受けたときは、当該指定地域生活支援サービス事業者又は指定日常生活用具給付等事業者に対し、その支払った額を返還させることができる。

(雑則)

第41条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(指定地域生活支援サービス事業者に係る経過措置)

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に法第5条第2項に規定する居宅介護に係る法第29条第1項の指定を受けている者は、施行日に、移動支援事業に係る第22条第1項の指定があったものとみなす。

2 法の施行の日(以下「法施行日」という。)において現に法附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「旧身体障害者福祉法」という。)第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービスに係る同法第17条の4第1項の指定を受けている者及び法附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第4条第3項に規定する知的障害者デイサービスに係る同法第15条の5第1項の指定を受けている者であって市長が別に定めるものは、施行日に、地域活動支援センター機能強化事業に係る第22条第1項の指定があったものとみなす。

3 法施行日において現に旧身体障害者福祉法第4条の2第4項に規定する身体障害者短期入所に係る同法第17条の4第1項の指定を受けている者、旧知的障害者福祉法第4条第4項に規定する知的障害者短期入所に係る同法第15条の5第1項の指定を受けている者及び法附則第25条の規定による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第4項に規定する児童短期入所に係る同法第21条の10第1項の指定を受けている者は、施行日に、日中一時支援事業に係る第22条第1項の指定があったものとみなす。

4 法施行日において現に旧身体障害者福祉法第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護に係る同法第17条の4第1項の指定を受けている者、旧知的障害者福祉法第4条第4項に規定する知的障害者居宅介護に係る同法第15条の5第1項の指定を受けている者及び法附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3の2第2項に規定する精神障害者居宅介護等事業に係る指定を受けている者は、施行日に、生活サポート支援事業に係る第22条第1項の指定があったものとみなす。

附則(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第28号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市児童福祉法施行細則、春日井市障害者自立支援法施行細則及び春日井市地域生活支援事業規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市児童福祉法施行細則、春日井市障害者自立支援法施行細則及び春日井市地域生活支援事業規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

附則(平成25年規則第23号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中春日井市児童福祉法施行細則第1号様式の18の改正規定及び同規則第6号様式の改正規定並びに第3条中春日井市障害程度区分判定審査会規則の題名の改正規定及び同規則第1条の改正規定並びに春日井市地域生活支援事業規則第7号様式及び第11号様式の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市児童福祉法施行細則及び春日井市地域生活支援事業規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市児童福祉法施行細則及び春日井市地域生活支援事業規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

附則(平成26年規則第38号)

1 この規則は、平成26年10月14日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市地域生活支援事業規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市地域生活支援事業規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

附則(平成27年規則第37号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第13号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7号様式及び第11号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市地域生活支援事業規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市地域生活支援事業規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

附則(平成28年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

附則(令和5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市地域生活支援事業規則の規定は、令和7年4月1日以後の利用に係る地域生活支援サービス費の支給について適用し、同日前の利用に係る地域生活支援サービス費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市地域生活支援事業規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市地域生活支援事業規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

附則(令和7年規則第34号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(令7規則42・一部改正)

(経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ又はなお効力を有することとされる人の資格に関する規則の規定の適用については、無期拘禁刑について処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)に処せられた者とみなす。

(令7規則42・一部改正)

附則(令和7年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第45号)

1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市児童福祉法施行細則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び春日井市地域生活支援事業規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市児童福祉法施行細則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び春日井市地域生活支援事業規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平24規則28・全改)

(平24規則28・全改、令3規則19・一部改正)

(平24規則28・全改)

(平24規則28・全改、平25規則23・平28規則13・令3規則19・令7規則31・令7規則45・一部改正)

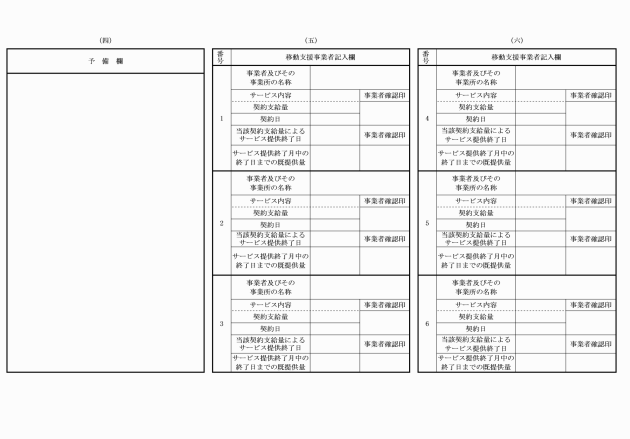

(平26規則38・全改、平28規則13・令7規則31・一部改正)

(平26規則38・全改、平28規則13・令7規則31・一部改正)

(平28規則13・全改、令7規則31・一部改正)

(平24規則28・全改、平25規則23・平28規則13・令3規則19・令7規則31・令7規則45・一部改正)

(平26規則38・全改、平28規則13・令7規則31・一部改正)

(平26規則38・全改、平28規則13・一部改正)

(平26規則38・全改、令3規則19・一部改正)

(平26規則38・全改、平28規則13・一部改正)

(平26規則38・全改、令3規則19・令7規則31・一部改正)